Die ff-Talks über alternative Beziehungsmodelle und die Kunst einer standhaften Liebesbeziehung

Gesellschaft & Wissen

Im völlig falschen Film

Aus ff 23 vom Donnerstag, den 06. Juni 2024

Bis zu 4.500 Menschen in Südtirol leiden am Chronischen Fataigue-Syndrom. Was das bedeutet. Wie gefährlich die Krankheit ist. Und weshalb sie nicht länger tabuisiert werden darf. von Hannah Lechner

Es ist der 12. Mai 2024 kurz vor 14 Uhr und ich stehe am Wiener Heldenplatz. Über den Platz verteilt sind in regelmäßigen Abständen 100 Feldbetten aufgereiht, an jedem sind mehrere Zettel befestigt. Menschen wandern langsam durch die Bettenreihen, um zu lesen, was darauf steht, einige nicken wissend, anderen weiten sich die Augen vor Ungläubigkeit.

„Diese Feldbetten sind eine Art Mahnmal und ein Appell. Sie sind der Auftrag, nicht wegzusehen“, wird Sabine Hermisson später sagen, die die Redebeiträge moderiert. Der 12. Mai ist der internationale ME/CFS-Tag und am Heldenplatz findet eine von der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS organisierte Protestaktion statt. Sie will vor allem eins: Sichtbarkeit der Krankheit und der davon betroffenen Menschen und damit endlich Aufklärung, Versorgung und Forschung.

Ich sitze am Boden, lausche den Redebeiträgen, klatsche, nicke. Noch vor zweieinhalb Jahren war ME/CFS nicht Teil meines Wortschatzes. Dann erkrankte eine enge Freundin und konnte, nach einiger Zeit mit leichteren Symptomen, die niemand einzuordnen vermocht hatte, plötzlich nicht mehr aufstehen – die Zettel an den Feldbetten erzählen Geschichten wie die ihre.

Die Myalgische Enzephalomyelitis beziehungsweise das Chronische Fatigue-Syndrom (kurz ME/CFS) ist eine postinfektiöse Multisystemerkrankung, der vermutlich eine starke Fehlregulation des Nervensystems, des Immunsystems und des Stoffwechsels zugrunde liegt. Die Symptome treten typischerweise nach einer Infektion mit einem Virus oder Bakterium auf, seltener auch nach einer Impfung. In manchen Fällen sind sie zunächst schleichend oder episodisch, ab einem Anhalten der Symptomatik von sechs Monaten spricht man von ME/CFS.

Menschen mit ME/CFS leiden an einer schweren körperlichen Erschöpfung (der sogenannten Fatigue), die mit einer Reihe anderer körperlicher Symptome einhergeht – etwa mit grippeähnlichen Zuständen, mit unterschiedlichsten und zum Teil sehr starken Schmerzen, mit Herzrasen, Schlaf- und Verdauungsstörungen, mit Konzentrationsschwierigkeiten, einer extremen Reizempfindlichkeit oder einem starken Gefühl des „Benebelt“-Seins (dem sogenannten Brain Fog).

Welche Symptome genau und in welcher Stärke sie auftreten, unterscheidet sich von Person zu Person: ME/CFS kann bedeuten, nur noch halbtags statt ganztags arbeiten zu können oder für eine Zeit lang gar nicht. Sie kann bedeuten, dass einem der Weg um den eigenen Block und das Einkaufen zu anstrengend werden und man das Haus nur noch selten verlässt.

Sie kann bedeuten, an manchen Tagen auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein, um sich fortzubewegen, und nicht mehr Auto fahren zu können, weil selbst zum Drücken der Kupplung die Kraft fehlt. Sie kann bedeuten, immer wieder für mehrere Stunden oder Tage in einem leisen, dunklen Raum liegen zu müssen, weil Licht und Geräusche unerträglich werden.

Oder aber sie kann – in ihrer schwersten Form – bedeuten, das Bett gar nicht mehr zu verlassen, sich nur für wenige Minuten oder gar nicht unterhalten zu können, den Knopf seiner elektrischen Zahnbürste nicht mehr selbstständig drücken zu können, weil das Heben der Hand unmöglich geworden ist, sich nicht mehr alleine umdrehen, waschen, essen zu können. In diesem Fall spricht man von schwerer bis sehr schwerer ME/CFS, die zu einem hohen Grad an körperlicher Behinderung und Pflegebedürftigkeit führt und im schlimmsten Fall zum Tod.

Charakteristisch für ME/CFS ist die sogenannte Postexertionelle Malaise (kurz PEM). PEM meint eine anhaltende Verstärkung der Symptome, die durch geringe körperliche oder geistige Anstrengung ausgelöst wird und meist zeitversetzt am nächsten Tag eintritt. Je nach Schweregrad der Erkrankung kann PEM durch einen Termin außer Haus, durch eine zu lange Unterhaltung, durchs Haarewaschen, durch das Rauschen des Staubsaugers im Nebenzimmer oder aber durch die bloße Anwesenheit einer Person im selben Raum ausgelöst werden.

„ME/CFS ist ein neurologischer Terrorist, der aus heiterem Himmel Terror und Folter bringt, wenn man zu viel ‚getan‘ hat“, beschreibt die österreichische Wissenschaftlerin und Künstlerin Judith Schossböck, die seit 2020 von ME/CFS ans Bett gefesselt ist, PEM in einem Facebook-Post.

„Klassische“ Reha, in der daran gearbeitet wird, die eigenen Belastungsgrenzen durch stetige Anstrengungssteigerung zu dehnen, ist demnach der völlig falsche Ansatz – das wichtigste Element des Symptommanagements heißt vielmehr Pacing. Pacing bedeutet, innerhalb der durch die Krankheit vorgegebenen Belastungsgrenze zu bleiben, also sich körperlich zu schonen, um keine Zustandsverschlechterung auszulösen. Wie weit diese Schonung gehen muss, hängt vom Zustand der Betroffenen ab.

Sabine Hermisson ist am 12. Mai am Heldenplatz, weil ihre Anfang-20-jährige Tochter Mila seit dreieinhalb Jahren in der exakt selben Position in einem völlig abgedunkelten, leisen Raum liegt, zur Gänze auf die Pflege durch ihre Eltern angewiesen. Was wie das grausame Motiv eines Horrorfilms klingt, ist leider nicht einfach ein besonders tragischer Einzelfall. Weltweit leben bis zu 30 Millionen Menschen mit ME/CFS.

Fachleute gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Betroffenen durch die Corona-Pandemie verdoppelt hat. Denn einer von vielen möglichen Auslösern ist das Corona-Virus – bis zu 50 Prozent der Long-Covid-Erkrankten erfüllen nach sechs Monaten die Kriterien für ME/CFS. Allein in Südtirol gibt es laut einer Selbsthilfegruppe zwischen 2.000 und 4.500 Betroffene. Über 70 Prozent davon sind nicht in der Lage zu arbeiten oder ihrer Ausbildung nachzugehen, 25 Prozent können das Haus oder Bett nicht verlassen, über 90 Prozent leben ohne oder mit falscher Diagnose. Denn: Wie genau die Krankheit ausgelöst wird und was genau dabei im Körper passiert, ist nach wie vor unklar.

Forschungslücke und Psychosomatisierung

„ME/CFS gehört zu den letzten großen Krankheiten, die kaum erforscht sind“, schreibt die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS und vergleicht den Forschungsstand mit jenem zu Multipler Sklerose vor 40 Jahren. Ein sogenannter Bio-Marker wurde bisher nicht gefunden; das wäre ein nachweisbares und für die Krankheit charakteristisches Merkmal (etwa im Blut), das diese eindeutig erkennbar macht und eine Diagnose damit sehr viel einfacher. Auch für ME/CFS zugelassene Medikamente oder anerkannte Therapien gibt es bisher nicht. Zur Symptomlinderung werden versuchsweise Medikamente für andere Erkrankungen eingesetzt, ohne dabei ganz genau zu wissen, warum diese eine Wirkung zeigen – der Weg zur Verschreibung und Finanzierung dieser Medikamente ist dementsprechend mühsam und lang.

Sich mit ME/CFS auseinanderzusetzen, ist ein Wechselbad aus Ungläubigkeit darüber, dass der Körper eines (jungen) Menschen plötzlich einfach nicht mehr mitmacht: aus Verunsicherung und Verzweiflung ob fehlender Informationen; aus Wut über Respektlosigkeit und Ungerechtigkeit, die Betroffene erfahren; und aus Fassungslosigkeit darüber, dass sie durch alle Raster des Gesundheitssystems zu fallen scheinen und einfach allein gelassen werden. Es ist das Gefühl, im völlig falschen Film zu sein.

Obwohl die Krankheit schon seit den 50er-Jahren bekannt und seit 1969 offiziell von der WHO klassifiziert ist, gibt es in Deutschland erst seit 2020 erste öffentliche Forschungsförderungen, die wenige in Italien existente Forschung wird nach wie vor größtenteils durch private Spendengelder finanziert.

ME/CFS wurde von der Medizin jahrzehntelang in die psychosomatische Ecke geschoben. Psychosomatische Krankheitsmodelle gehen davon aus, dass die Symptome nicht durch krankhafte Prozesse im Körper entstehen und aufrechterhalten werden, sondern vielmehr durch sogenannte „dysfunktionale Überzeugungen“ der Betroffenen. Zustandsverschlechterungen werden vor diesem Hintergrund als Folge einer negativen Erwartungshaltung interpretiert, Pacing nicht als überlebensnotwendiges Energie- und Symptommanagement, sondern als ängstliche Vermeidung von Aktivität.

Wie auch bei anderen schlecht erforschten und damit wenig bekannten Krankheiten, die im Medizinstudium häufig gar nicht vorkommen, sind psychosomatische Krankheitsmodelle in Bezug auf ME/CFS auch in der Ärzteschaft nach wie vor weit verbreitet. Betroffene werden in ihren Erzählungen nicht ernst genommen, ihre Symptome werden heruntergespielt, sie erhalten psychiatrische Fehldiagnosen, mit denen sie oft jahrzehntelang leben müssen und gegen die sich zu wehren noch immer ein Kraftakt ist. All das hat einen englischen Namen: Medical Gaslighting. Medical Gaslighting in Form einer Psychosomatisierung der Symptome führt im Fall von ME/CFS zum einen dazu, dass Betroffene zu Therapieversuchen durch gesteigertes körperliches und kognitives Training genötigt werden, die ihren Zustand nachhaltig verschlechtern und somit das Gegenteil bewirken.

Es erschwert außerdem den Weg zur richtigen Diagnose und damit die Anerkennung von Erwerbsminderung und Pflegegrad. Betroffene müssen daher häufig sehr lange und oft vergeblich um pflegerische und soziale Leistungen kämpfen, die sie dringend benötigen würden. Meist sind sie darauf angewiesen, dass Pflegearbeit und finanzielle Unterstützung vom privaten Umfeld übernommen werden – ein Umstand, der die Frage nach dem Wohlbefinden von Menschen mit ME/CFS auch und unmittelbar zu einer Frage sozialer Privilegiertheit macht.

„ME/CFS bringt Menschen in finanzielle Notlagen“, sagt eine Betroffene aus Südtirol, die hier anonym bleiben möchte. „Ganz oft handelt es sich um junge Menschen, die, bevor sie erkrankt sind, etwa mitten im Studium waren und daher keinen fixen Arbeitsplatz, kein Erspartes, keine Rentenversicherung haben. Pflegegeld ist in Südtirol abhängig von der Pflegestufe, die wiederum hängt daran, wie viel Zeit die Pflege einer Person in Anspruch nimmt. Wer bettlägerig ist und damit nicht mobil, erhält paradoxerweise weniger Geld, weil die Zeit für den Transfer ins und aus dem Bett, für Spaziergänge et cetera wegfällt. Dass man trotz schwerer körperlicher Behinderung Pflegestufen nicht erreicht, weil man nicht in ein bestimmtes Rechenmuster passt, muss aufhören.“

Neben gesundheitlichen Schäden und großen Hürden bei Unterstützungsleistungen führt die Psychosomatisierung von ME/CFS zu einer enormen gesellschaftlichen Stigmatisierung. Der weitverbreitete Glaube, die Symptome wären durch das eigene Verhalten beeinflussbar, wenn man nur genug „will“, verschiebt deren Verbesserung in den individuellen Verantwortungsbereich.

Durch unerfüllbare Erwartungen und damit einhergehende Schuldzuschreibungen, Verständnislosigkeit, respektlose Äußerungen und Umgangsformen und das ständige Konfrontiert-Sein damit, nicht ernst genommen zu werden, kommt so für viele zum körperlichen Leiden ein großer psychischer Leidensdruck, der die Lage zusätzlich verschärft.

Vor einigen Wochen fand mit „UniteToFight“ die erste internationale und bisher größte Konferenz zu ME/CFS und Long Covid online statt. Die insgesamt über 20 Stunden an Redebeiträgen stammen von führenden Forschenden, von Organisationen und Initiativen, die sich für Aufklärung rund ums Thema einsetzen, von Betroffenen selbst und deren Pflegenden.

Georg Schomerus, Direktor des Departments für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Leipzig, findet dort klare Worte bezüglich Stigmatisierung und Medical Gaslighting: „Ich wünschte, ME/CFS wäre eine psychiatrische Störung, denn dann wüsste ich, wie sie behandelt werden muss. Aber es ist keine.“ In seinem Beitrag ruft er das medizinische Kollegium im Umgang mit Betroffenen zu Anstand auf, zu Offenheit gegenüber deren Erfahrungen und Berichte – auch wenn die Arbeitsbedingungen unter Zeitdruck das schwer machen würden.

ME/CFS ist politisch

ME/CFS ist ein Kampf. Um Sichtbarkeit und gegen Psychosomatisierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung. Um dringend erforderliche Forschung und ein sicheres Diagnoseverfahren. Um (rechtliche) Anerkennung und finanzielle sowie pflegerische Unterstützung. Um zugelassene Therapieformen und Medikamente und darum, ernst genommen und respektvoll behandelt zu werden – vom eigenen Umfeld, vom medizinischen Personal, von der Politik.

Die sozialen Bedingungen, in denen er stattfindet, machen diesen Kampf politisch, der damit einhergehende Energieaufwand macht die Hürden für Schwerbetroffene umso größer und diese am unsichtbarsten.

Genau darüber spricht auch Sabine Hermisson bei „UniteToFight“. Ihr Beitrag vermittelt eindrücklich und filterlos, was es bedeutet, mit schwerer ME/CFS zu leben, und lässt jene zu Wort kommen, die – wie ihre Tochter – schon viel zu lange „unsichtbar, vom Leben ausgeschlossen, vergessen“ sind. Sie zeigt einen Ausschnitt aus dem Kurzfilm „The prison of M.E.“ des niederländischen Tänzers Anil van der Zee. Er lebt seit 2013 völlig isoliert – und liegt mit Baustellen-

kopfhörern und dunkler Sonnenbrille auf einer Matratze in seinem Badezimmer, auf der Flucht vor Geräuschen und Licht; er verwendet eine Flasche und einen Müllsack als Toilette, weil er nicht aufstehen kann; er trifft nur eine Person pro Jahr, weil bereits die Anwesenheit eines anderen Menschen PEM auslöst.

Sie spielt die Sprachnachricht eines jungen Mannes ab, der nur noch flüstern kann und nach wenigen Wörtern eine Pause braucht. Sie zitiert den US-amerikanischen Genetiker und Biochemiker Ron Davis, der über Schwerstbetroffene wie seinen Sohn Whitney Dafoe sagt: „Sie sind ähnlich schwerkranken Patienten, 24 Stunden bevor sie sterben. Nur dass sie für Jahre so leben.“ Sie spricht darüber, dass Medical Gaslighting tödlich sein kann, etwa wenn Betroffene aufgrund schwerer Magen-Darm-Probleme lebensbedrohlich unterernährt sind, aufgrund der psychosomatischen Zuschreibung der Symptome aber zu spät mit der Ernährung über eine Sonde begonnen wird. „All das ist schwer auszuhalten“, sagt Hermisson. Und trotzdem muss die Welt es sehen.

Der Mai 2024 gibt Hoffnung. Da ist einerseits „UniteToFight“, insgesamt sind in den zwei Konferenz-Tagen über 10.000 Menschen aus der ganzen Welt online. Was alle Redebeiträge überspannt, ist die Forderung von mehr staatlichem Forschungsgeld. Deutschland gehe mit gutem Beispiel voran, hält der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach in seinem Eröffnungsstatement fest. Und stelle 150 Millionen Euro für Forschung zu Verfügung. Andere europäische Länder müssten folgen, fordert etwa WE&ME. Diese Stiftung wurde 2020 von der für ihre Bäckerei bekannten österreichischen Familie Ströck gegründet, nachdem zwei Familienmitglieder eine ME/CFS-Diagnose erhalten hatten; sie sammelt seither Spendengelder in großem Umfang, die direkt in die Forschung fließen.

Hoffnung gibt auch, dass die Deutsche Gesellschaft für Neurologie „UniteToFight“ in ihren Veranstaltungskalender aufnimmt. „Ein kleiner Schritt für den Website-Administrator, ein großer Schritt für die Neurologie“, kommentiert Michael Stingl, selbst Neurologe und einer der wenigen Ärzte, die sich im deutschsprachigen Raum schon lange mit ME/CFS ausei-nandersetzen. „Wäre die Neurologie bei ME/CFS an Bord, wäre das für Betroffene ein Gewinn.“

Und noch etwas passiert in den Tagen rund um die Protestaktion am Heldenplatz: In der Wiener klinischen Wochenschrift, einem renommierten medizinischen Journal, erscheint erstmals ein Konsens-Statement zur Diagnostik und Behandlung von ME/CFS, verfasst von Fachleuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Statement richtet sich an Ärztinnen und Therapeuten genauso wie an Entscheidungsträger aus der Politik und dem Versicherungswesen. Es hält mit PEM als Leitsymptom und Pacing als wichtiger Säule des Symptommanagements endlich schwarz auf weiß fest, womit die ME/CFS-Community seit Jahrzehnten vergeblich gegen eine systematische Tradition der Psychosomatisierung anschreit.

Dass, wenn es um eine 1969 als neurologisch eingestufte Erkrankung geht, die entsprechende Teildisziplin der Medizin über 50 Jahre später überhaupt erst mal „an Bord geholt“ werden muss, spricht Bände. Dass es sich bei ME/CFS um eine Krankheit handelt, von der – noch ungeklärterweise – zu zwei Dritteln Frauen betroffen sind, ist in diesem Kontext wenig überraschend und noch weniger zufällig. Die Psychosomatisierung und Unsichtbarmachung von „Frauenleiden“ hat eine lange Geschichte – denken wir nur an das Krankheitskonzept der Hysterie. Dieses kam auch in Bezug auf ME/CFS zum Einsatz: Noch in den 70er-Jahren wurde die Krankheit im British Medical Journal von zwei Psychiatern als „epidemische Hysterie“ beschrieben, da vor allem Frauen beziehungsweise Krankenschwestern daran erkrankten. Im Nachhinein ist das wohl auf ihren häufigen Kontakt mit Viren und Bakterien als mögliche Auslöser zurückzuführen. Inzwischen wurde der Hysteriebegriff aus der Internationalen Klassifikation der Krankheiten zwar gestrichen – medizinische Ungleichbehandlung ist aber längst nicht Geschichte. „Ein Forschungsfeld, das dachte, Frauen mit ME/CFS wären hysterisch, ist schlecht darauf vorbereitet, chronisch kranke Menschen ernst zu nehmen“, sagt Ed Yong bei „UniteToFight“. Er ist Wissenschaftsjournalist und berichtet seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder über damit in Zusammenhang stehende Themen. Yong sieht Journalismus als „Empathie-Kanal“, als Möglichkeit, jenen Menschen eine Stimme zu geben, die die eigene Geschichte aufgrund ihres Zustands nicht zu erzählen in der Lage sind. Und er warnt davor, zu denken, das Thema würde einen nichts angehen. Denn: „Wir sind alle nur eine Infektion von ME/CFS entfernt.“

Über Zukunftsszenarien spreche ich auch mit meiner Freundin, die der Ausgangspunkt für diesen Text war – wörtlich und sprichwörtlich. „Ich wünsche mir, dass niemand durchlebt, was ich durchlebt habe. Ich wünsche mir Aufklärung, Forschung und einen menschenwürdigen Umgang“, sagt sie und reiht sich damit in die Forderungen ein, die hinter Veranstaltungen wie „UniteToFight“ und Aktionen wie jener am Wiener Heldenplatz stehen.

Auch Sabine Hermisson fragt ihre Tochter, was sie sich für die Zukunft wünsche – wovon sie wolle, dass die Welt es hört. Und zeigt deren Antwort in Videoform ebenfalls in ihrem Konferenz-Beitrag. Mila klopft Buchstaben auf die Bettkante, ihre Finger sind im grünen Licht des Nachtsichtgeräts, das Hermisson verwendet, um keine PEM durch Tageslicht auszulösen, nur schemenhaft erkennbar.

Das Video wurde zu einem Zeitpunkt aufgenommen, zu dem Mila gar nicht mehr in der Lage war zu sprechen, sie hat eine Art Code entwickelt, um mit ihren Eltern zu kommunizieren. Diese schlagen auf der Basis von Milas Codes Buchstaben vor, mit sehr leisen „mhms“ bestätigt oder verneint sie diese. Wenn das englische oder französische Wort kürzer ist als das deutsche, verwendet sie dieses, um Kraft zu sparen. „Learn sur ME“, schreibt Mila. Lernt über ME.

Dieser Text beruht auf meinen Erfahrungen als Bezugs-person einer Schwerbetroffenen und dem Wissen, das ich mir im Laufe von zweieinhalb Jahren durch die intensive -Beschäftigung mit ME/CFS angeeignet habe. Medizinische und -statistische -Hintergrundinformationen stammen, wo nicht anders -angegeben, von den Websites der Deutschen und -Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS und des Fatigue -Centrums der -Berliner Charité. In Ausschnitten ist der Text bereits in der ëres Nr. 1/2024 erschienen.

weitere Bilder

„Das ist wie Isolationshaft“

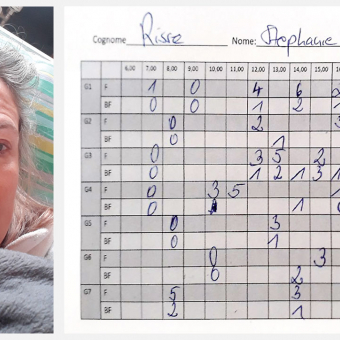

Stephanie Risse hat 14 Monate Fatigue hinter sich, eine „unaushaltbare Krankheit“, sagt sie. Und eine, die verschwiegen wird. Sie will für die sprechen, die nicht können.

Stephanie Risse ist Professorin für Linguistik an der Uni Brixen. Sie war 53, als sie sich im Februar 2021 mit Covid-19 infizierte. Nach fünf Wochen schwerer Erkrankung und Schädigungen am Nervensystem – vor allem Augen und Sinnesreize waren betroffen – wurde sie als „geheilt“ eingestuft. Nach einer Woche Arbeit brach sie aber zusammen, ging in den Krankenstand.

Zunächst hieß es „verzögerte Rekonvaleszenz“, also so etwas wie eine lange Genesungsphase. Ein Platzhalter. Risse selbst wusste lange nicht, was los war. Sie bekam jede Menge Fehldiagnosen und dadurch bedingt Fehlbehandlungen, die ihren Zustand ab Herbst 2021 verschlechterten. Irgendwann konnte sie kaum mehr gehen, tagelanges Liegen mit Augenklappe, hypersensibel auf jedes Geräusch. Nur noch atmen.

Nach all den Rückschlägen dachte sie sich: „Schau, dass du rauskommst. Denn jeder Tag, den du länger in diesem chronischen Zustand bleibst, der erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt nie rauskommst.“

Als Wissenschaftlerin begann sie, ihren Zustand selbst zu analysieren, meldete sich bei Studien an, las sich ein, holte sich Tipps, entwickelte ihre eigenen „Gehirn-

übungen“. Ihr war bald klar, dass es Richtung „Fatigue“ ging. Die offizielle Diagnose bekam sie erst im Dezember. Im Februar 2022 erfuhr sie, dass ein Hausarzt in Brixen experimentell eine Therapie bei Long-Covid-Fatigue-Patienten ausprobiert. Sie wurde seine fünfte Patientin, die „Ionen-Zyklotron-Resonanz“ schlug an. Risse wurde nach zwei Monaten wieder gesund und konnte ab 15. April 2022 wieder arbeiten gehen.

ff: Fühlten Sie sich auch im völlig falschen Film?

Stephanie Risse: Ja. Ich habe Dinge erlebt … dazu muss man wissen, dass ich institutionelle Kommunikation lehre, darunter Arzt-Patient-Kommunikation. Bei einem Großteil der Ärzte und des Pflegepersonals hatte ich immer wieder das Gefühl, nicht wirklich rüberbringen zu können, was da los ist. Das war eine zusätzliche, massive Belastung. Ich dachte: Glauben die mir nicht oder bin ich bescheuert, oder was geht denn da?

Was hat geholfen?

Irgendwann habe ich einen sehr ehrlichen Bericht von Paul Garner, einem britischen Arzt, gelesen. Ihn hatte es in einer der ersten Wellen erwischt. Sogar ihm war es kaum möglich, ernst genommen zu werden. Er beschrieb das in einem renommierten Fachjournal, sehr mutig. Und dann dachte ich mir: Okay, wenn der es nicht schafft, dann verschwende ich da keine Energie mehr, die eh wenig vorhanden war. Jeder Arztbesuch war eine enorme Belastung, danach „crasht“ man, kann dann wieder tagelang nur liegen. Deswegen ist das für mich auch eine politische Krankheit.

Was heißt das, eine politische Krankheit?

Ein ständiges Misstrauen der Umwelt, vor allem bei den Negationisten, deren zur Schau gestellter Triumph nach dem Motto „Ich habe eben ein starkes Immunsystem und du nicht“ oder „Ist die überhaupt krank“? Kranken mit einem Magentumor sagt man doch auch nicht „Haha, ich habe so starke Zellen und du nicht“ oder käme auf die Idee zu sagen, „Ich glaube dir erst, wenn ich deine Computertomographie gesehen habe“. Bei Long Covid wird oft gesagt: Du hast eigentlich ein Psychoproblem. In meinem Alter ist der Klassiker: Menopause. Oder: Die hat sicher nur einen Burnout. Und es hieß auch: Die hat wahrscheinlich einen Impfschaden. Dabei war ich bei der Erkrankung noch gar nicht geimpft.

Die Krankheit wird verschwiegen?

Sie wird verdrängt. Die Pandemie ist vorbei und deswegen will man nichts mehr davon hören. Deswegen nenne ich es eine politische Krankheit. Es gibt daher viele Betroffene, die sich bis heute nicht trauen etwas zu sagen, weil man auch damit rechnen muss, blöd angesprochen zu werden. Ich bin auch von Impfgegnern attackiert worden; einmal bin ich zufällig in einen dieser „Demo-Spaziergänge“ geraten. Ich konnte mich nur mühsam mit Stöcken auf den Beinen halten und da marschieren die krakeelend an mir vorbei. Das war „antrisch“.

ME/CFS, was war das für Sie?

Offiziell war das Long Covid Fatigue, damals ein noch nicht abgesichertes Krankheitsbild. Für mich ist es eine Krankheit, die das Gehirn betroffen und vor allem die Reize angegriffen hat. Ich konnte denken, aber sehr verlangsamt. Das, was man kreatives, assoziatives Denken nennt, das war an bestimmten Stellen komplett unterbrochen. Schrecklich sind die „Crashs“, plötzliche Zusammenbrüche, wo das Gehirn offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, Sinnesreize zu verarbeiten und auszufiltern. Eine Bar wurde zur Folterkammer, weil ich alle Geräusche gleich laut wahrgenommen habe. Das Gehirn bricht zusammen und gleichzeitig der Körper so abrupt, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Nur liegend, in einem stillen, abgedunkelten Raum hat man die Chance, wieder zu sich zu kommen. Das ist wie Isolationshaft.

Wie war das damals, als Sie noch überhaupt nicht Bescheid wussten?

Der Begriff des Traumas ist sehr abgegriffen, aber ja, das war traumatisch. Vor allem auch durch meine Lebens-situation. Ich bin alleinerziehend mit vier Kindern, die diese -existentiell bedrohliche Situation aushalten mussten, mit der Frage: Die Mama, wird die nicht mehr? Ich wusste es auch nicht. Zumal mir bald klar wurde, es gibt Tausende von chronisch Kranken, die verschwinden dann irgendwann mal aus allem, aus der Arbeitswelt, den Gesundheitssystemen, aus ihrem Leben. Die Suizidrate bei ME/CFS ist hoch.

War Suizid bei Ihnen ein Thema?

Ja, wobei ich mich mit dem Thema seit Jahren auseinandersetze. Ich erinnerte mich an ein berührendes Gespräch mit Mina Welby, die sich vor Jahren für ihren todkranken Mann Piergiorgio einsetzte. Sterbehilfe hat für mich etwas mit Menschenwürde zu tun. Daher hat mich mein Wissen darum ein Stück weit entlastet. Wenn es überhaupt gar nicht mehr geht, dann muss man sich assistiert ins Jenseits befördern dürfen. Das hat mich entlastet, weil ME/CFS zur unaushaltbaren Krankheit werden kann. Im Gegensatz zu vielen jungen Betroffenen bin ich älter, habe ein gutes Leben gehabt. Ich habe dann die Statistiken gesehen: Patienten mit ME/CFS haben eine sehr schlechte Lebensqualität, schlechter noch als Multiple Sklerose, schlechter sogar als Tumorerkrankungen.

Waren Sie alleine mit diesen Gedanken?

Man wird sehr einsam. Für das Umfeld ist es extrem -belastend, mit der Erkrankung umzugehen. Auch ich habe Freunde verloren, die wohl dachten, ich pflanze sie. Man schaut ja äußerlich relativ intakt aus. In den schlimmen Phasen war es nur eine Person, der ich mich mitteilen konnte. Ein Freund, bei dem ich mich darauf verlassen konnte, der hält das aus. Denn du kannst ja kaum reden, kannst nur Wortfetzen per Whatsapp verschicken. Nachher hat er mir gesagt, dass es schrecklich für ihn war.

Sie sind durch eine experimentelle Therapie von einem Hausarzt in Brixen im Frühjahr 2022 geheilt. Jetzt wollen Sie für die sprechen, die es nicht können, sagen Sie.

Als Wissenschaftlerin mit Leib und Seele habe ich mir vorgenommen: Wenn ich da rauskomme, will ich meinen bescheidenen Beitrag leisten. Ich bin keine Medizinerin, aber in Sachen Kommunikation ist viel zu tun.

Sie haben schon eine Idee: Die „Experten-Patientin“.

Ja, wir tüfteln mit Ärzten, die mich damals behandelt haben, an einem Pilotprojekt. Die Idee wäre, bei Krankheiten mit einem hohen Betreuungsaufwand eine Figur einzurichten, einen Experten-Patienten, der, so wie ich, in der Materie schon sehr drinnen ist. Die erklären dann etwa Angehörigen, was zu tun ist. Der Ärzteschaft und dem Pflege-personal fehlt dafür die Zeit. Diese Krankheit zu erklären, ist sehr zeitaufwendig. Das gilt freilich auch für andere Erkrankungen.

Was haben Sie von der Krankheit gelernt?

Zunächst bin ich nur eins, unendlich dankbar, aus dieser Hölle rausgekommen zu sein. Meine Nerven, Sinne und mein Gehirn funktionieren wieder. Ich arbeite konzentrierter, habe sogar eine erhöhte Sensibilität, bei Konzerten ist das Musikerlebnis wesentlich intensiver. Ich habe gelernt, Pausen zu machen und das Nervensystem immer wieder herunterzufahren, mich sehr gut zu beobachten. Und noch was.

Ja?

Ich bin ziemlich geheilt von allem, was sich als „alternative Medizin“ bezeichnet. Professionelle Hilfe kam von wissenschaftsbasierter Medizin. Daher gilt es, hier die Forschungen zu intensivieren und die Standards der Medizinerausbildung hochzuhalten. Und, Medizin hat so viel mit Stochastik zu tun, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das habe ich gelernt. Es wird nie die absolut sichere Therapie oder Impfung geben. Daher hat es mir sehr geholfen, dass die vielen Statistiken damals veröffentlicht wurden.

Was sagt das alles über uns als Gesellschaft aus?

Dazu ein Bild: Jeder Sanitäter lernt, dass man bei einem Unfall mit vielen Betroffenen zuerst auf diejenigen schaut, die nicht jammern und schreien, sondern auf diejenigen, die so schwer verletzt sind, dass sie nicht mehr reden können, geschweige denn schreien. Bei dieser Pandemie hat man es als Gesellschaft ab Frühjahr 2021 genau so nicht gemacht. Die lauten Schreier bekamen noch über viele Medien Verstärkung. Die schwer Kranken und deren pflegende Angehörige hingegen werden immer noch allein gelassen.

Interview: Alexander van Gerven

Weitere Artikel

-

-

Aaron Malfertheiner beantwortet den ff-Fragebogen

Der hobbymäßige Busfotograf kennt Fahrpläne auswendig und würde gerne nach New York reisen.

-

Die Macht der Vorurteile

Hexe, Außenseiterin, Einzelgängerin. So wird Monika Kirchler, 87, beschrieben. Doch ist sie so verrückt, wie behauptet wird? Text: Franziska Küer | Fotos: Julia Stockner

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.