Ein Brief an unsere Leser in ff 36/18; Leserbrief von Leopold Steurer in ff 37/18 Leopold Steurer kannte ich bisher nur als Geschichtslehrer an ...

Politik

Lasst mich durch, ich bin Arzt

Aus ff 39 vom Donnerstag, den 27. September 2018

Die Parteien spannen in diesem Wahlkampf Mediziner ein, um das Thema Sanität zu besetzen. Wer die Ärzte sind, die das „Monsterressort“ umkrempeln wollen.

Bernd Gänsbacher ist wütend. Wütend auf die europäischen Politiker und auf das, was in Europa derzeit passiert. Viele dieser Politiker, sagt er, leiden unter einem „totalen Realitätsverlust“, sie schalten und walten oft abseits der Alltagswelten ihrer Bürger. „Viele Menschen sind deshalb so enttäuscht von der Politik, weil mittelmäßige Politiker mittelmäßige Entscheidungen treffen.“

Diese Wut hat Bernd Gänsbacher, 70 Jahre alt, ein schmaler Mann mit weißem Bart und runder Brille, dazu gebracht, auf der Liste der SVP für die Landtagswahl zu kandidieren. Er will die Zeit des Wahlkampfes nutzen, um jene Ideen unter die Leute zu bringen, für die, seiner Meinung nach, gekämpft werden muss. „Es geht nicht um mich als Person, es geht um die Ideen“, sagt er, und er sagt es so oft, bis man es ihm nicht mehr glaubt und dann doch wieder.

Bernd Gänsbacher ist Mediziner, Facharzt für Innere Medizin, Immunologie und Onkologie, 16 Jahre lang arbeitete und lehrte er in den USA, unter anderem am New Yorker Memorial- Sloan-Kettering-Krebszentrum. 1996 kehrte er nach Europa zurück, nach München, an die Technische Uni als Ordinarius und Direktor des Institutes für experimentelle Onkologie. Er war einer der ersten Kliniker überhaupt, der die Gentherapie gegen Krebs mitentwickelt und eingeführt hat.

Gänsbacher ist ein kluger Kopf, mit dem man bei vielen Themen in die Tiefe gehen kann. Er kann Argumente geschickt drechseln und biegen. Im Mittelpunkt der Politik, sagt er, müsse der Bürger stehen und als zentrale Idee jene der Meritokratie. Wer fleißig sei und sich bemühe, der solle nach oben kommen, wer es verabsäume, die Möglichkeiten beim Schopf zu packen, habe sich die Konsequenzen selbst zuzuschreiben. „Im tiefsten Inneren“, sagt er, „bin ich ein Amerikaner.“

Wohl auch deshalb benutzt er den Begriff „meritocracy“ immer wieder, um seine Vision einer neuen Politik zu kennzeichnen. Es ist ein sehr amerikanisches Prinzip – der Glaube, dass die kompetentesten Leute auch die wichtigsten Ämter besetzen sollten. Leider, sagt Gänsbacher, sei diese Idee in Europa verloren gegangen. Auch im Gesundheitswesen. „Der gute Arzt“, sagt er, „wird nicht gelobt, der schlechte nicht kritisiert. Die Moral ist am Boden, Wertigkeiten werden falsch gesetzt. Das ist für ein System tödlich.“

Der gebürtige Sarner versteht es zu polarisieren. Die meisten finden das entweder großartig oder gefährlich. Er selbst hat kein Problem damit, die Schwächen und die Scheinheiligkeiten des politischen Systems offen anzusprechen. „Ich werde mich wegen der Südtiroler Politik nicht verbiegen“, sagt er.

Bernd Gänsbacher ist, wenn man so will, ein Exot in dieser parteipolitischen Kandidatenlandschaft. Gelassen macht er sein eigenes Ding. Er kandidiert auf der SVP-Liste, ist aber kein Mitglied der Partei. Er nimmt den Wahlkampf nicht so verbissen ernst wie viele andere Mitstreiter unterm Edelweiß. Während andere bei öffentlichen Auftritten von ihrer Familie und ihren Hobbys erzählen, erzählt er von wissenschaftlichen Studien über das Glück: „Wenn eine Partei weiß, was den Menschen glücklich macht, wird sie nie abgewählt.“ Den Wahlkampf erlebt er als einzige Parodie, eine merkwürdige Verdrehung des ursprünglichen Sinns: des Wettstreits um die besten Ideen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man gewählt werde, habe mehr mit der Anzahl der Fotos in den Medien zu tun, und wer mit wem ein Bier trinke, anstatt mit den inhaltlichen Diskussionen. „Man wählt Hüllen. Fragt man, wofür ein Kandidat eigentlich stehe, dann weiß selbst der Kandidat oft nicht die Antwort.“

Der Wahlkampf läuft knapp vier Wochen vor der Wahl sehr schleppend, viele Kandidaten – vor allem die Neulinge – haben Mühe, die Wähler in der kurzen Zeit auf sich aufmerksam zu machen und für ihre Themen zu begeistern. Eines der Themen, mit denen es jede Partei versucht, ist die Sanität. Der Tenor: Es wäre dringend nötig, die verkorkste Gesundheitspolitik der Vergangenheit umzumodeln.

Gesundheitspolitik ist ein Minenfeld. Es wird vereinnahmt und durchgeschüttelt von zig Lobbygruppen und Interessenverbänden, der Radius, auf dem man sicher steht, ist denkbar eng. Und obwohl sie zu den großen Reformthemen der zu Ende gehenden Legislatur gehörte, gibt es noch immer viel zu tun. Die Südtiroler Freiheit etwa schickt mit Andreas Markus Tutzer, 41, einen Orthopäden und Unfallchirurgen vom Bozner Krankenhaus ins Rennen. Die Freiheitlichen versuchen es mit Johann Busetti, 71, pensionierter Hausarzt und Gesundheitssprecher der Partei, das Team Köllensperger mit Franz Ploner, 64, ärztlicher Direktor des Sterzinger Krankenhauses sowie Primar der Abteilung Anästhesie und Schmerztherapie. Und die SVP eben mit Bernd Gänsbacher.

Viele von ihnen produzieren eifrig Pressemitteilungen zum Thema, im ihren Partei-Wahlprogrammen umfasst der Bereich Sanität oft mehrere Seiten. So plädiert Tutzer für eine „zweite Chance“ für die Geburtenabteilung Sterzing, kritisiert den „sprachlichen Notstand“ am Landeskrankenhaus und fordert, „mehr Personal aus dem deutschsprachigen Raum“ anzuwerben. Busetti wiederum bezeichnet die Nachfolge des Generaldirektors Thomas Schael als „unglaubliche Schlamperei des Landes“, warnt vor der „Gefahr der Zentralisierung“ und spricht sich für eine „Aufwertung der Privatmedizin“ aus, um die Wartezeiten in den Griff zu bekommen.

Franz Ploner sitzt im Brixner Café Adler. Rundes, freundliches Gesicht, randlose Brille, 64 Jahre alt – er sieht nicht sehr gefährlich aus, man unterschätzt ihn leicht. Aber es gibt wohl wenige im Land, die das Gesundheitswesen so gut kennen wie Ploner. Bereits in den vergangenen Jahren hat der Arzt den Abgeordneten Paul Köllensperger oft in Sanitätsfragen beraten, jetzt kandidiert er in dessen Team. Es war eine Entscheidung in letzter Minute. Eine politische Laufbahn, sagt er, habe bislang nicht zu seiner Lebensplanung gehört. „Aber wir leben in unruhigen Zeiten, in denen leider die Populisten Aufwind haben“, sagt er. „Als Demokraten haben wir die Verpflichtung, uns gegen diesen Trend zu wehren.“ Deshalb seine Kandidatur.

Ploner ist ärztlicher Leiter des Krankenhauses Sterzing sowie Primar der dortigen sowie auch der Brixner Abteilung für Anästhesie und Schmerztherapie. Er pendelt jeden Tag, oft mehrere Male, zwischen den zwei Häusern hin und her. Auf Dauer aber, sagt er, könne und wolle er das nicht machen. Für die Zeit des Wahlkampfes hat er sich keine Auszeit genommen, er ist jeden Tag im Krankenhaus bei seinen Patienten. Er unterstütze das Team Köllensperger mit seiner klinischen Erfahrung. „Die Mannschaft steht im Vordergrund“, sagt er. „Wir motivieren uns gegenseitig. Es gibt hier keine Ellbogenpolitik.“ Das Ziel sei, ein gutes Ergebnis für die Gruppe zu erlangen: „Ich denke, wir sollten der SVP nahekommen.“

Mit der SVP hat der Mediziner in den vergangenen Jahren so seine Erfahrungen gemacht. Viele gute Anträge von Paul Köllensperger in Sachen Sanität habe die Mehrheit abgeblockt – „im Wissen, dass es gute und sinnvolle Vorschläge sind“.

Der 64-Jährige sagt, ähnlich wie Bernd Gänsbacher, dass seine Person in diesem Wahlkampf nicht wichtig sei. Es gehe darum, die Belange der Bürger aufzufangen, mit ihnen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Wohl auch deshalb drückt er einem keine persönliche Wahlkampf-Visitenkarte in die Hand, sondern eine Einladung zu einer Veranstaltung für den nächsten Samstag. Das Thema: „Das periphere Krankenhaus. Notwendigkeit oder Luxus?“

Franz Ploner hält es freilich für eine Notwendigkeit. Die peripheren Häuser, sagt er, sollten autonom die Ziele, die der Sanitätsbetrieb vorgibt, umsetzen dürfen. Die Vorteile gerade dieser Kleinspitäler müssten gestärkt werden, Stichwort Zweisprachigkeit, schnelle Entscheidungen, Grundversorgung, räumliche Nähe. Weg von den Zweigleisigkeiten zwischen Gesundheits- und Sozialwesen, eine klare Trennung zwischen Betrieb und Assessorat („Unser Gesundheitssystem ist für diese schnelllebige Zeit viel zu schwerfällig“), hin zu einer effizienten territorialen Versorgung. So steht es im Programm des Teams, und so sagt es auch Franz Ploner im persönlichen Gespräch.

„Wir müssen wieder Transparenz in das Gesundheitssystem hineinbringen“, sagt er auch. Dazu brauche jedes Haus sein eigenes Budget, dazu brauche es ökonomische und wissenschaftliche Daten. Wie sonst solle sich Südtirol mit anderen Gesundheitssystemen und privaten Mitbewerbern messen?

Ploner ist ein Verfechter der Idee der Subsidiarität, das bedeutet: Alles, was eine kleine Einheit regeln und bewältigen kann, soll sie auch tun. Alles andere muss die größere Einheit übernehmen. Die kleinen Strukturen, sagt er, müssten wieder zu Leben erweckt werden. Nur so würde man wieder „Freude in das System“ bekommen. Im Moment sei man für junge Ärzte nicht attraktiv genug, der ländliche Raum verarme, wenn sich nichts ändert. „Ein junger Arzt muss sich entwickeln können, er muss gefördert werden. Dann sind wir auch wieder attraktiv.“

Bernd Gänsbacher tourt zurzeit durch die Spitäler des Landes, trifft sich mit Primaren und bietet Bürgermeistern an, in ihrer Gemeinde Vorträge über das Gesundheitswesen zu halten. „Die Menschen“, sagt er, „müssen informiert werden, damit sie sich wehren und an der Umstellung des Systems beteiligen können.“ Wenn der Mediziner das Südtiroler Gesundheitswesen näher betrachtet, kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus: über das viele Geld, das in das System fließt, über die technischen Geräte, die man teils nur an Universitätskliniken findet, und über die Gebäude, an denen ständig weitergebaut wird. Und über „eine Atmosphäre im Inneren dieser Strukturen, die schwer zu ertragen ist“. Die Ziele und die Hierarchie der Struktur müssten wieder geradegerückt werden. Kein spezifisch südtirolerisches Problem, sondern ein europäisches.

Bernd Gänsbacher nennt in diesem Zusammenhang zwei Punkte, die ihm wichtig sind: Erstens die Unterschiede der universitären Strukturen in Europa und im angelsächsischen Bereich, und zweitens die Wichtigkeit von Forschung in jedem Krankenhaus. „Das medizinische Wissen wird dort am besten angewandt, wo Wissensgrenzen verschoben werden“, sagt er. Im Gegensatz zum europäischen System müsse im angelsächsischen jeder Arzt, der an einer guten Universität arbeitet, auch forschen. „In Europa sind die Helden die Chefärzte, die oft gar keine Forschung betreiben. Wissenschaftler werden hier oft heruntergebuttert.“ Die besten Ärzte aber, so Gänsbacher, seien jene, die forschen, die das medizinische Wissen nicht nur anwenden, sondern es auch verschieben.

Wenn es sein muss, setzt Gänsbacher knallhart auf die empfindlichen Stellen des Gegners, auf die Unsicherheiten. Bei der Ema in London, der Europäischen Arzneimittel-Agentur, kennt man ihn als „härtesten und aggressivsten Diskutierer“, wie er selbst sagt. Für einen wie ihn, den Wissenschaftler und Arzt, ist dieser Wahlkampf auch ein Forschungsexperiment. Er spricht von einer „lehrreichen Erfahrung“. Er habe schon vieles gesehen und erlebt in seinem Leben, jedoch diese Wahlkampfzeit würde ihm viele Dinge zeigen, von denen er nichts wusste. Fragt man ihn nach konkreten Beispielen, sagt er: „Dass ein politisches System dermaßen verdreht werden kann. Die Bürger erfahren nicht, wie ein Kandidat wirklich denkt, und meistens sieht der Kandidat nur Parteifunktionäre bei den Veranstaltungen.“

Ein Themenblock im Wahlprogramm der SVP umfasst „gleiche Chancen“. Soll unter anderem heißen: Die peripheren Gebiete sollen unterstützt werden, sodass die Menschen auch dort bleiben. Franz Ploner setzt dahingehend nicht mehr auf die Mehrheitspartei. Die politischen Diskurse, sagt er, hätten sich in Vergangenheit immer nur um die Schlagworte „wir möchten“ und „wir werden“ gedreht. „Aber damit ist es nicht getan.“ Medizin, sagt er, beruhe auf Empathie, Zuwendung, Einfühlungsvermögen. Auch die Aufmerksamkeit dafür möchte er mit seiner Kandidatur wieder in die Politik hineinbringen.

Die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich den Sprung in den Landtag zu schaffen, halten weder Ploner noch Gänsbacher für sehr hoch. „Es ist schwierig, in diesem Nebel und in diesem System der Gleichmacherei bekannt zu werden“, sagt Gänsbacher.

In den nächsten Jahren, fügt er am Ende noch hinzu, werde es große Umwälzungen im Gesundheitssystem geben. Schon allein in der Krebsbehandlung werde man verstärkt von der Chemotherapie „auf die gezielte Behandlung genetischer Veränderungen im Genom der Tumorzellen umsteigen“. Die Medikamente dafür seien sehr teuer. Ähnliches werde sich im Bereich der Immuntherapie abspielen. Während das für den Wohlhabenden kein Problem sei, müsse der normal Versicherte warten. „Die Zweiklassenmedizin wird noch mehr zunehmen.“

Die Südtiroler leben „in einem Semiparadies“. Leider sehen das nur jene, die von außen hereinkommen. Eine Garantie für die Zukunft aber gebe es nicht, so Gänsbacher. „Wenn man einen Fehler machen kann, dann jenen, falsch zu wählen.“

weitere Bilder

Weitere Artikel

-

-

Existenz in Holz

Kunst – Wilhelm Senoner: Als der Grödner Bildhauer Wilhelm Senoner einmal in Mailand beim Kunstkritiker Philippe Daverio zu Gast ...

-

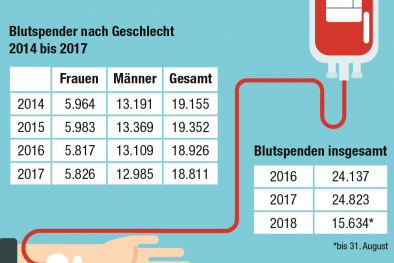

Bald Blut-Engpass?

Gesundheit: (fp) Die Anzahl der Blutspender in Südtirol ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Auch in diesem Jahr zeigt ...

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.