Wurde mit der Arbeit von zu Hause aus wirklich eine neue Ära eingeleitet? Keineswegs, sagt Günther Mathà. „Eine Gemeinschaft auf Distanz ist keine Gemeinschaft.“

Politik

Nicht alles war schlecht

Aus ff 36 vom Donnerstag, den 09. September 2021

Vor 100 Jahren trat das faschistische Gesetz in Kraft, das die deutsche Schule zerschlug: die Lex Corbino. Für Südtirol begann eine dunkle Zeit, doch hatte sie auch helle Seiten.

1. Das Schöne

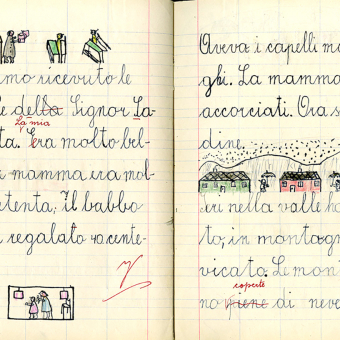

Es ist ein kühler Sommervormittag, als die Bildungshistorikerin Annemarie Augschöll Ende August dieses Jahres auf der Terrasse eines Cafés im Zentrum von Klausen diesen Satz sagt: „Die faschistische Schule war für viele Südtiroler Kinder eine Art Freiraum. Man schert hier gerne alles über einen Kamm, doch alles war nicht schlecht.“ Dieser Satz ist erklärungsbedürftig. Denn hierzulande gilt: Der Faschismus war schlecht für Südtirol, alles an ihm war schlecht. Augschöll, 52, ist keine Provokateurin, sie ist eine akribische Forscherin. Sie kennt die Geschichte des Südtiroler Bildungssystems wie keine Zweite. Sie weiß also, wovon sie redet. Sie kann zum Beispiel von Klara erzählen.

Geboren wurde Klara 1927 als drittes von neun Kindern auf einem Bauernhof am Riedelsberg unter der Sarner Scharte. 1933 schulte Klara in der italianisierten Dorfschule von Sarnthein ein. Frauen ihres Alters, so erzählte sie es vor vielen Jahren Annemarie Augschöll, hätten ihr oft erzählt, „wie schön sie es in der walschen Schule hatten“, ja, dass sie es „einfach genossen haben“. Klaras Mann hatte Ähnliches erzählt, er war bei der Balilla-Jugend, der faschistischen Jugendorganisation, durfte sogar nach Rom fahren, „sie bekamen Süßigkeiten und Kakao und allerhand zum Essen, das sie sonst nie bekommen hätten.“

2. Das Gesetz

Am 28. August 1921 wurde ein Gesetzesdekret verabschiedet, das als Lex Corbino in die Südtiroler Schulgeschichte eingegangen ist. Benannt ist es nach dem damaligen Unterrichtsminister Mario Corbino. Ausgearbeitet hatte es allerdings Luigi Credaro. Er war zwei Jahre vorher zum Commissario generale civile der Region Venezia Tridentina ernannt worden, die auch Trentino-Südtirol umfasste. Credaro war Universitätsprofessor der Philosophie und Pädagogik, hatte in Leipzig promoviert, er kannte also die deutsche Kultur und auch die österreichische Schulgeschichte gut. Trotz seiner liberalen Haltung der deutschsprachigen Bevölkerung gegenüber misstrauten ihm die Deutschen ebenso wie die italienischen Nationalisten, die energischere Maßnahmen für Südtirol forderten.

Nun besagte diese Lex Corbino im Grunde nur, dass Kinder italienischer Familien die italienische Schule zu besuchen hatten. Der Knackpunkt aber lag in der Umsetzung des Gesetzes: Die Zuordnung zu den italienischen Familien erfolgte recht willkürlich. Als Italiener wurden auch die Ladiner und viele deutsche Familien gezählt, deren Familiennamen italienisch klangen.

Daraufhin wurden 49 deutsche Schulen mit 115 Klassen geschlossen, im Unterland, in Burgstall, Gargazon und in Ladinien. Ladinisch war nach Ansicht der Faschisten ein italienischer Dialekt. Aber auch schon bei der österreichischen Volkszählung bildete das Ladinische eine Kategorie mit dem Italienischen.

„Es gab viele Solidaritätsbekundungen“, sagt Annemarie Augschöll. „Bürgermeister im ganzen Land haben protestiert. Ohne Erfolg.“ Im Dezember 1921 trat die Lex Corbino endgültig in Kraft. „Im Schuljahr 1922 hat man damit begonnen, Kinder aus dem Unterricht zu holen, um sie in die italienische Schule zu bringen – auch mit Polizeigewalt“, sagt Augschöll, „darunter oft auch Kinder, die zu Hause nie ein Wort Italienisch sprachen.“

Den Todesstoß versetzte der deutschen Schule in Südtirol dann die Reform des Unterrichtsministers Giovanni Gentile 1923. Diese besagte, dass in allen Volksschulen des Königreiches der Unterricht in der Staatssprache zu erteilen sei. Die Umstellung sollte im Schuljahr 1923/24 mit der ersten Klasse beginnen. Die Lex Gentile vernichtete das gesamte Schulwesen der sprachlichen Minderheiten in Italien: 444 slawische Schulen im Friaul wurden ebenso „umgewandelt“ wie 324 deutschsprachige Schulen in Südtirol. 244 französische Schulen im Aostatal wurden gar ersatzlos geschlossen.

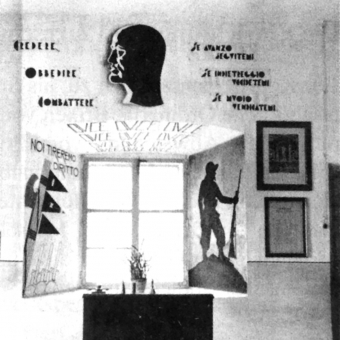

„Die Schule“, sagt Augschöll, „wurde zu einem Instrument, die italienische Sprache und faschistische Ideologie in die Gesellschaft hineinzubringen.“ Die Glorifizierung der Nation Italiens stand im Mittelpunkt des Unterrichts. Im Schuljahr 1928/29 war die in der Lex Gentile festgelegte Italianisierung so weit abgeschlossen, dass es keine Volksschulklassen mit deutschsprachigem Unterricht mehr gab. Eine dunkle Zeit hatte begonnen. Aber war sie wirklich nur dunkel?

3. Die Erinnerung

Das Erinnern ist eine komplexe, schwierige Sache, mitunter ist es sehr verwirrend. Man kennt das aus Gerichtsprozessen. An ein und dasselbe Ereignis erinnert sich jeder Zeuge anders. Dann gibt es das Gedächtnis einer Gesellschaft, das anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als die individuelle Erinnerung. „Das kollektive Gedächtnis“, sagt Annemarie Augschöll, „ist das, was heute unsere Erinnerung an die Zeit von damals prägt. Es ist immer ein Konstrukt – und hinter diesem stecken bestimmte Motive.“

Die Südtirolerinnen erinnern sich als Kollektiv an eine deutschsprachige Volksgruppe, die von einem totalitären Regime unterdrückt wurde. Die aber so stark war, dass sie trotz massiver Verfolgung die Katakombenschulen eingeführt hat. Gleicht man diese kollektive Erinnerung mit jener von Zeitzeugen ab, so kommen Letztere oft mit ihrer eigenen Erinnerung in Konflikt.

So hat es die Bildungshistorikerin bei ihren Studien erlebt. Die Katakomben-schulen waren eine „geniale und äußerst mutige Einrichtung“, sagt sie. Das Ausmaß aber, in dem dort Unterricht angeboten und wie sie Kinder erreichen konnte, reichte nicht aus für eine Alphabetisierung sämtlicher Kinder in ihrer Muttersprache. Viele Zeitzeugen sagen: Es wird viel über diese Katakombenschule erzählt, aber irgendwie – und ich weiß nicht warum – habe ich sie nicht oder nicht so oft besuchen können. „Es braucht viel Vertrauen“, sagt Augschöll, „bis die Zeitzeugen mir mitteilten, dass sie weder in der Schul- noch in der Muttersprache die genannten Grundfertigkeiten im Pflichtschulalter erlernten.“

In der Online-Ausstellung alfabetisierung.com (ein Projekt der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Uni Bozen in Brixen) kann man sich Zeitzeugen im Video anschauen, die zur Schule des Faschismus befragt wurden. Viele der Befragten, sagt Augschöll, die das Projekt geleitet hat, wollten ihre Erinnerungen nicht mehr teilen, sobald sie es noch einmal vor der Kamera, also mit Namen und Bild, hätten tun sollen. Wohl aus Scham, die an das heutige Verständnis rückgebunden ist, dass wer Lesen und Schreiben nicht richtig beherrscht, nicht als partizipationsfähiges Mitglied der Gesellschaft gesehen wird.

– Wie war die faschistische Schule? – „Die war nicht so schlecht“, sagt Friedrich Gurschler, Jahrgang 1923. „Zunächst hatten wir eine Lehrerin, die auch Deutsch sprechen konnte … Nachher hatten wir Lehrpersonen von unten herauf …, aber das Italienische, das war nicht einmal so ein Problem.“ Auch die Katakombenschule hatte er besucht, dort das Alphabet gelernt: „Ich habe gerade so viel gelernt, dass ich halt auch mal einen deutschen Brief schreiben konnte.“

– Wie wichtig war für Sie damals der Unterricht in der Katakombenschule? – „Die Katakombenschule war freiwillig, aber natürlich verboten, deshalb hatte sie einen gewissen Reiz“, sagt Paul Zenleser, Jahrgang 1924. „Diese Schule war für uns sehr wichtig. Wir sind gerne gegangen.“

– Welche Sprache beherrschen Sie heute besser? – „Italienisch kann ich vielleicht fehlerfreier schreiben als Deutsch, heute noch“, sagt Anna Degasperi Gius, Jahrgang 1925. „Italienisch habe ich von Grund auf gelernt, Deutsch nicht.“

– Wie waren die Lehrpersonen? – „Die Lehrer waren nicht wirklich bös“, sagt Karl Tarfußer, Jahrgang 1926. „Da waren wir mit ihnen wohl böser, weil wir das Walsche nicht wollten. … Sie haben es gut gemeint, sie sind von unten herauf gekommen, kannten die Verhältnisse nicht, sie haben auch geweint, als wir immer nur Deutsch geredet haben.“ – Hatten Sie die Möglichkeit, Deutsch zu lernen? – „Ich habe nicht eine Stunde lang eine deutsche Schule besucht, nicht eine Stunde. Gelernt habe ich die Sprache durchs Zeitunglesen, langsam, bis heute weiß ich noch nicht, weshalb ein Wort groß und eines klein geschrieben wird.“

Die eingangs erwähnte Klara war bei keiner faschistischen Organisation aktiv dabei. Im Unterricht gaben sich die Lehrer wenig Mühe mit diesen Kindern, „sie hatten keine Geduld mit uns und nahmen uns auch nicht dran“. In die Katakombenschule ging sie vielleicht zwei Mal, die deutschen Sprachkurse nach 1940 durfte sie nur kurze Zeit besuchen. Ihre Freundin sagte immer: „Wir sind wahre Unalphabetiker.“ Das stimmte wohl, so Klara: „Ich habe die Gelegenheit genutzt, als meine Kinder in die Schule gingen, und habe mit ihnen mitgelernt.“

3. Die Lücke

„Bildungsgeschichte“, sagt Annemarie Augschöll, „wird selten gelehrt an den Schulen.“ Am ehesten lerne man die Namen einschneidender Schulgesetze. Wie diese aber umgesetzt wurden und was das mit den Menschen gemacht hat, „das denkt sich jeder irgendwie zusammen.“ Es sei wenig erforscht, wie die Umsetzung von Bildungsgesetzen aus Sicht der Kinder, der Eltern und der Lehrpersonen erlebt wurde.

Hundert Jahre nach Beginn der Italianisierung der deutschen Schule in Südtirol geht es auch darum, wie man sich ihrer erinnern soll, es geht auch um das Verhältnis zwischen den Sprachgruppen. Und darum, ob die eine Erinnerung die andere überdeckt. Augschöll sagt, man könne hier nicht eine Geschichte erzählen – weil es so viele gebe. Es sei schwierig, einen gesellschaftlichen Konsens zu finden. „Man muss eine differenzierte Perspektive ermöglichen. Das gelingt, wenn man davon ausgeht, dass bestimmte Situationen immer ganz stark von den jeweiligen Akteuren abhängen. Zum Beispiel den Eltern. Oder den Lehrern.“

4. Der Zwiespalt

Die Lehrer waren die wohl wichtigsten Akteure im Italianisierungsprozess, weil sie die Gesetze umsetzten. Sie kamen aus den alten Provinzen Italiens und ersetzten die entlassene deutschsprachige Lehrerschaft. In Versammlungen wurden sie eingeschworen auf ihren Auftrag. Der Lehrer der Volksschule Barbian schreibt darüber im „libro di classe“ des Schuljahres 1934/35: „Wir müssen mit Glauben, Stolz und hohem Geist als italienische Lehrer und Faschisten arbeiten: Ich weiß, dass die Aufgabe, die uns anvertraut wurde, schwierig ist, (…) aber ich bin stolz, der Reihe der Lehrer im Alto Adige anzugehören und den italienischen Geist auf diesem italienischen Boden (terra italianissima) … wiederzubeleben.“

Viele Lehrpersonen waren fanatische Faschisten. Das Schulamt in Bozen war mit Fanatismus durchtränkt. Jedoch viele Interviewpartner der Bildungswissenschaftlerin Augschöll haben ihre Lehrer auch ganz anders beschrieben. Augschöll: „Sie erzählten von Lehrerinnen, die sie sehr mütterlich behandelt haben, auf eine sehr emotionale Art. Die Lehrerin hat ihnen mal über den Kopf gestreichelt oder sie gar in den Arm genommen. So etwas haben sie zu Hause selten erlebt.“

Schafften es die Zeitzeugen, vom Denkdiktat der kollektiven Erinnerung herauszutreten, dann erzählten sie unter anderem auch von Lehrern, die nach Südtirol gekommen waren, weil sie Arbeit brauchten, Menschen, die unter sehr schlechten Bedingungen hier arbeiten mussten und die die deutsche Sprache nicht kannten. „Auch in diese Perspektive“, sagt Augschöll, „muss man sich mal einfühlen.“

Die retrospektive Konstruktion der Vergangenheit aus dem Heute heraus muss man immer auch kritisch betrachten und hinterfragen. An was erinnern sich die Zeitzeugen? An eine fremde Sprache. An die Lehrpersonen. An die Perspektive der Eltern – und diese war ganz klar: Man lernt die Sprache und die Kultur des Besatzerstaates nicht! „Die Eltern haben die Kinder nicht unterstützt und motiviert, etwas zu lernen in dieser Schule“, sagt Augschöll. „Wohl auch in einer Haltung der Resistenz gegen das Bemühen der Schule im Sinne einer Italianisierung und Faschisierung der jungen Generation.“

Viele Zeitzeugen würden sich an die Schule als einen Ort erinnern, „wo sie nicht unter der Kuratel der Eltern standen. Die Schule als Freiraum“, so Augschöll. „Wenn sie beim Unterricht nicht mitmachten oder sich schlecht benahmen, wurden sie von den Eltern nicht zur Rechenschaft gezogen. Die sagten eher noch: Gut gemacht.“

In der Schule sollten die Kinder zum Eintritt in die faschistischen Jugendorganisationen bewogen werden (Balilla für die Buben, Piccole italiane für die Mädchen). Sie gerieten zunehmend in einen Zwiespalt: Waren sie nicht eingeschrieben, wurden sie diskriminiert. Diese Organisationen mit ihren Fackelumzügen, Skirennen und Feiern durchaus anziehend, andererseits verkörperten sie das Gegenteil der Werte ihrer Familien.

Claus Gatterer hat diesen Zwiespalt in seinem Buch „Schöne Welt, böse Leut“ so beschrieben: „Die daheim als Feinde und Verräter galten, mussten wir in der Schule vielfach als Helden verehren, und die größten Helden unserer Eltern waren die ärgsten Verräter und Feinde der Schulbücher … Wir waren Zerrissene. … Unsere Hülle war Lüge: Wir logen daheim über die Schule, in der Schule über daheim und uns selbst.“

Die schulischen Leistungen gingen mit der Einführung der italienischen Schule zurück. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler konnten weder in der Schul- noch in der Muttersprache das Lesen und Schreiben in ausreichendem Maße erlernen. Oft auch deshalb, weil viele nicht lernen wollten. Oft auch aufgrund der strikten Ablehnung der Eltern der italienischen Schule und Lehrer.

Es gab allerdings viele Lehrpersonen, sagt Augschöll, die sich um die Kinder sehr bemühten, und Schüler, die durchaus einiges lernten, wenn sie wirklich wollten. „Zeitzeugen, die positive Erlebnisse hatten, fällt es heute oft schwer darüber zu erzählen. Eben weil solche Geschichten nicht in das passen, was wir im Sinne einer vereinfachten, eindimensionalen Erzählung von der Schule im Faschismus festgehalten haben.“

Die anderen erzählen aber auch nicht gerne. In unseren kollektiven Erinnerungen daran, wie wir als Minderheit die Zeit der faschistischen Unterdrückung überstanden haben, so Augschöll, streichen wir nämlich nicht heraus, dass eine ganze Generation Lesen und Schreiben nicht richtig beherrscht hat.

5. Die Gegenwart

„Man darf den Faschismus nicht glorifizieren, nie, das geht nicht“, sagt Annemarie Augschöll. „Aber wir alle sollten uns die Mühe machen, unser kollektives Gedächtnis hin und wieder zu hinterfragen und differenziert zu beleuchten.“ Das ist anstrengend. Aber nur so lerne man zu verstehen, „wie Bildungsmuster über Generationen weitergetragen werden.“

Das Café im Zentrum von Klausen hat sich mittlerweile gefüllt, unsere Kaffee-tassen sind schon lange geleert. Während sie spricht, schaut die Bildungshistorikerin immer wieder auf ihre Notizen. Sie könnte noch lange weiterreden, über die deutschen Sprachkurse nach 1939, die Schule in der Zeit der deutschen Besatzung von 1943 bis 1945, die Neuordnung des Südtiroler Schulwesens nach 1945 oder die Einführung der Einheitsmittelschule 1962 – „ein Gesetz mit einer starken gesellschaftspolitischen Vision“, so Augschöll.

Was bleibt? Noch immer seien viele Ängste da, sagt die Wissenschaftlerin: „Meines Erachtens müsste man sich die ganze Faschismusgeschichte völlig neu anschauen: Was genau ist da passiert? Warum steckt diese Geschichte immer noch so sehr in uns drinnen? Welche Einstellungen haben sich aus dieser Erfahrung heraus entwickelt?“ Vor allem aber stellt Augschöll am Ende noch die Frage: Warum kommen wir nicht mit der mehrsprachigen Schule weiter? „Weil immer noch zu viele tradierte Erfahrungen, Erzählungen und Erinnerungen in unseren Köpfen herumschwirren, die nie richtig und offen diskutiert werden, auch viele Ängste, die aus dem Faschismus stammen.“ Ihr Appell: Legen wir alles auf den Tisch, besprechen es in allen Dimensionen, der kollektiven und der individuellen, und fragen uns: Hat das noch etwas mit heute zu tun? „Ja“, sagt Augschöll. „Es hat mit heute zu tun. Wir müssen das endlich aufarbeiten!“

Es geht im Kern um eine Frage: Wer sind die Südtiroler heute eigentlich?

weitere Bilder

Weitere Artikel

-

-

„Man hat mich für verrückt erklärt“

Im Lidl-Konzern schaffte es Dorotea Mader bis ganz nach oben: Sie war Teil des zehnköpfigen Vorstands. Dann schmiss sie hin. Jetzt macht sie ihr eigenes Ding.

-

Im Infrastruktur-Stau

Südtirol hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in sämtlichen Bereichen enorm entwickelt, außer was die Verkehrswege betrifft. Deshalb stecken wir täglich im Stau. Höchst an der Zeit, über Mobilität zu diskutieren.

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.